健康診断や体調不良で色々な検査をした結果、家族の一員である犬や猫が「腎臓病」や「腎不全」と診断されたら…。

今回は、そんな病気についての様々な情報はもちろん、治療法の選択肢、そして何よりも、愛犬・愛猫との残された時間をどうすれば穏やかに、後悔なく過ごせるのか、丁寧にお伝えしていきます。

これにより病気への理解が深まり、これからどうすべきか、飼い主様として最善の選択をするための一助となれば幸いです。

まず知っておきたい、犬と猫の腎臓病・腎不全の基本

ここでは、そもそも腎臓病・腎不全とはどのような病気なのか、その基本を平易な言葉で解説します。

専門的な内容に入る前の知識を整理をしていきましょう。

腎臓病・腎不全とは?命を支える腎臓の役割と機能低下の影響

腎臓は、背骨の腰の辺りに左右一対ある、そら豆のような形をした臓器です。

まるで身体の中の「高性能フィルター」のように、私たちの命を支えるために休むことなく働き続けています。

その主な役割は以下の通りです。

- 老廃物の排泄:血液をろ過し、身体にとって不要な老廃物や毒素を尿として体の外に出します。

- 水分・ミネラルバランスの調整:身体の水分量やナトリウム、カリウムといったミネラルのバランスを一定に保ちます。

- 血圧の調整:血圧をコントロールするホルモンを分泌します。

- ホルモンの産生:赤血球を作るように指令を出すホルモンや、骨を丈夫にするビタミンDを活性化させる働きも担っています。

腎臓病・腎不全とは、この腎臓の機能が何らかの原因で低下し、これらの重要な役割を果たせなくなってしまう状態を指します。

機能が低下すると、体に老廃物が溜まったり(尿毒症)、水分をうまく排出できなくなったりするため、多飲多尿、嘔吐、食欲不振、貧血といった様々な症状が現れるのです。

なぜ腎臓病に?犬と猫で異なる主な原因

腎臓病の原因は様々で、犬と猫ではその傾向が異なります。

| 犬の主な原因 | 猫の主な原因 | |

|---|---|---|

| 特徴 | 加齢に伴っての発症や遺伝的要因や感染症など、特定の原因が関係することも比較的多いです。 | 加齢に伴って発症することが非常に多く、高齢の猫の宿命的な病気とも言えます。 |

| 具体的な原因 | ・遺伝的要因:特定の犬種(ゴールデンレトリバー、シーズーなど)で発生しやすい傾向があります。 ・感染症:レプトスピラ症や腎盂腎炎など、細菌感染が腎臓にダメージを与えます。 ・尿路結石:結石が尿路を塞ぎ、腎臓に負担をかけます。 ・薬剤:一部の抗生物質や消炎鎮痛剤が腎臓に影響を与えることがあります。 | ・慢性間質性腎炎:加齢とともに腎臓の組織が少しずつ壊れていく、最も多い原因です。 ・多発性嚢胞腎:遺伝的に腎臓に袋状の嚢胞が多数でき、正常な組織を圧迫します(特にペルシャ系の猫)。 ・腫瘍:腎臓にできるリンパ腫などの腫瘍です。 ・高血圧:他の病気(甲状腺機能亢進症など)が原因で血圧が高くなり、腎臓に負担がかかります。 |

このように、加齢のように避けられない原因も多く存在します。

大切なのは原因を探って過去を悔やむことではなく、今の状態を正しく理解し、これから何ができるかを考えることです。

うちの子の状態は?検査数値とIRISステージの正しい見方

動物病院で渡された検査結果を見ながら、今の愛犬・愛猫の状態を客観的に把握していきましょう。

難しい数字やアルファベットが並んでいますが、一つ一つの意味を知ることで、獣医師の説明の理解も深まります。

現状を正しく知ることが、今後の適切なケアへの第一歩です。

血液・尿検査の重要項目(BUN, Cre, SDMA, UPC)の意味

腎臓病の診断や進行度の評価には、主に血液検査と尿検査が行われます。

特に重要ないくつかの項目について、その意味を見ていきましょう。

| 検査項目 | 正式名称 | 何を示しているか | 補足情報 |

|---|---|---|---|

| BUN | 血中尿素窒素 | 血液中の老廃物の一種。腎臓の排泄機能が落ちると数値が上昇します。 | 食事内容(タンパク質の量)や脱水状態でも変動しやすい指標です。 |

| Cre | クレアチニン | 筋肉で作られる老廃物。腎臓の機能がかなり低下しないと上昇しにくいため、この数値が高い場合は病気が進行している可能性があります。 | 筋肉量に影響されるため、痩せている動物では病状の割に数値が低く出ることがあります。 |

| SDMA | 対称性ジメチルアルギニン | 腎機能の早期マーカー。腎機能が約40%失われた段階で上昇し始めるため、BUNやCreよりも早く異常を検知できます。 | 腎臓病の早期発見に非常に役立つ新しい指標です。 |

| UPC | 尿蛋白/クレアチニン比 | 尿の中にどれだけタンパク質が漏れ出ているかを測る指標。腎臓へのダメージが大きいほど数値が高くなります。 | 腎臓病の進行を予測したり、治療効果を判定したりするために重要な検査です。 |

これらの数値を総合的に見ることで、現在の腎臓の状態を評価します。

病気の進行度を示す「IRISステージ分類」と各ステージの予後

獣医師は、国際獣医腎臓病研究グループ(IRIS)が定めた世界的な基準を用いて、腎臓病の進行度をステージ分類します。

これは主に血液中のクレアチニン(Cre)やSDMAの数値に基づいて判断され、治療方針を決定する上で非常に重要です。

- ステージ1(初期)

- 状態:腎機能の低下は始まっていますが、BUNやCreの数値は正常範囲内で、臨床症状はほとんどありません。SDMAの上昇や尿の濃縮能の低下で発見されることがあります。

- ケアの目標:病気の進行をできるだけ遅らせること。食事管理の開始などが推奨されます。

- 予後:適切な管理により、長期間にわたって良好な生活の質(QOL)を維持できることが多いです。

- ステージ2(軽度)

- 状態:腎機能の低下が進み、Creなどの数値が軽度に上昇します。多飲多尿などの症状が見られ始めることがあります。

- ケアの目標:症状を和らげ、病気の進行を積極的に抑制すること。食事療法に加え、薬物療法が検討されます。

- 予後:平均的な余命は数年程度と考えられていますが、個体差が大きいです。

- ステージ3(中等度)

- 状態:腎機能の低下がさらに進み、食欲不振、嘔吐、体重減少、貧血など、全身的な症状が明らかになります。

- ケアの目標:症状の緩和と生活の質(QOL)の維持が最優先となります。積極的な輸液療法や薬物療法が必要です。

- 予後:平均的な余命は数ヶ月から1年程度と、厳しい状況になります。

- ステージ4(末期)

- 状態:腎不全の末期段階。重篤な尿毒症の症状が現れ、ぐったりして動けないなど、命に関わる状態です。

- ケアの目標:積極的な治療よりも、動物の苦痛を和らげる「緩和ケア」が中心となります。

- 予後:平均的な余命は数週間から数ヶ月程度と、非常に限られた時間になります。

獣医師と進める腎臓病・腎不全の標準的な治療法

腎臓病の治療は、残念ながら一度失われた腎機能を取り戻す「完治」を目指すものではありません。

治療の大きな目標は、残された腎機能への負担を出来るだけ減らし、病気の進行を遅らせ、症状を和らげることで、愛犬・愛猫ができるだけ快適な生活を送れるようにすること(QOLの維持)です。

獣医師と飼い主さんが協力し、その子にとって最善の治療法を見つけていきましょう。

食事療法:腎臓の負担を減らすフードの選び方と注意点

食事療法は、腎臓病治療の基本であり、最も重要な柱の一つです。

腎臓に配慮された「療法食」に切り替えることで、病気の進行を穏やかにする効果が期待できます。

療法食の主な特徴

- タンパク質の制限:タンパク質の代謝で生まれる老廃物(尿素窒素など)を減らし、腎臓の負担を軽減します。ただし、制限しすぎると筋肉が落ちてしまうため、質の良いタンパク質を適量摂取することが大切です。

- リンの制限:腎機能が落ちると体内に溜まりやすくなるリンを制限し、腎臓病の悪化を防ぎます。

- ナトリウムの制限:高血圧の管理に役立ちます。

各種ペットフードメーカーが様々な療法食を販売していますが、急にフードを変えると食べてくれないことも少なくありません。

動物病院では各種メーカーのサンプルフードを置いてると思うので、まずは獣医師に相談しましょう。また、今までのフードに少しずつ混ぜて慣らしたり、お湯でふやかして香りを立たせたり、ウェットフードタイプを試したりと、その子が受け入れてくれる方法を探してみましょう。

薬物療法・輸液療法:症状を和らげQOLを維持する

食事療法と並行して、症状をコントロールするための薬物療法や輸液療法が行われます。

- 薬物療法

- ACE阻害薬/ARB:腎臓の血圧を下げ、タンパク尿を減らすことで腎臓を保護します。

- リン吸着剤:食事に含まれるリンが体内に吸収されるのを防ぎます。療法食だけではリンのコントロールが難しい場合に使用します。

- 制吐剤:尿毒症による吐き気や嘔吐を抑え、食欲を維持します。

- 貧血治療薬:腎臓からのホルモン産生が低下して起こる貧血を改善します。

- 輸液療法(点滴)

脱水は腎臓に大きな負担をかけるため、水分を補給する輸液療法は非常に重要です。体内の老廃物を薄めて排泄を促す効果もあります。- 静脈輸液:重度の脱水がある場合などに入院して行います。

- 皮下輸液:比較的状態が安定している場合、通院でも輸液を行うことが出来ます。また、通院の頻度や時間的制約が大きい場合などでは、自宅で飼い主さんが輸液を行うという選択肢もあります。最初は怖いと感じるかもしれませんが、獣医師や看護師の指導のもと、多くの方が実践されています。これは、愛犬・愛猫のQOLを維持するための大切なケアの時間となります。まずは獣医師に相談しましょう。

飼い主にしかできない心のケアと、穏やかな時間の作り方

ここからは、医療の話だけではなく、飼い主さんの心の問題、そして愛犬・愛猫との関わり方についてお話しします。

治療の選択、そしていずれ訪れるお別れと向き合う中で、飼い主さんにしかできないケアがあります。

後悔を少しでも減らし、穏やかな時間を過ごすためのヒントを一緒に考えていきましょう。

「治療はつらいだけ?」飼い主の葛藤と向き合うヒント

病状が進行すると、多くの飼い主さんが「この治療は、この子を苦しめているだけではないか?」「いつまで続けるべきなんだろう?」という深い葛藤に苛まれると思います。

通院や投薬、自宅での点滴が、愛犬・愛猫にとって大きなストレスになっているように見えるかもしれません。

「一日でも長く生きてほしい」という願いが、飼い主のエゴなのではないかと罪悪感を抱くこともあります。

しかし、その葛藤は、深い愛情があるからこそ生まれるものと思っています。

治療の「辞め時」に、絶対的な正解はありません。

大切なのは、獣医師と相談しながら、「その子にとっての幸せは何か」「その子らしさが保たれているか」を常に考え続けることです。

例えば、ご飯を美味しそうに食べてくれるか、飼い主さんに甘えてくれるか、穏やかに眠れているか。

そういった日々の小さなサインが、治療を続けるべきか、あるいは苦痛を取り除く緩和ケアに切り替えるべきかの判断のヒントになります。

SNSやブログで同じ病気と闘う他の飼い主さんの体験談に触れることも、「悩んでいるのは自分だけじゃない」と知ることで、心の支えになるかもしれません。

後悔しないお別れのために。愛犬・愛猫と過ごす残された時間

避けられないお別れの時を意識し始めると、不安になると思います。

しかし、残された時間は、これまでの感謝と愛情を伝えるための、かけがえのない時間でもあります。

特別なことをする必要はないと思っていて、日常の中の穏やかな触れ合いが、何よりの心のケアになって行くと思います。

今すぐできる、愛情の伝え方

- 快適な環境を整える:暖かく、静かで、落ち着ける寝床を用意しましょう。トイレへの移動がしやすいように配慮することも大切です。

- 体を清潔に保つ:優しくブラッシングをしたり、濡らしたタオルで体を拭いてあげたりするだけでも、気分がすっきりします。

- 優しいタッチと声かけ:穏やかに体を撫で、大好きだよ、ありがとう、とたくさん声をかけてあげましょう。その声は、きっと心に届いています。

- 好きなことをさせてあげる:もし動けるなら、日当たりの良い場所でひなたぼっこをしたり、好きだったおやつを獣医師に相談の上で少しだけ与えたりするのも良いでしょう。

- 思い出を残す:穏やかな表情の写真を撮ったり、肉球のスタンプをとったり。辛いかもしれませんが、後できっと宝物になります。

最後の選択肢「安楽死」について考えるとき

これは、飼い主にとっても、もちろん我々獣医師にとっても最も重く、辛い決断です。

しかし、腎不全が末期に達し、持続的な痛みや呼吸困難など、生きていること自体が苦痛になっている状態になったとき、安楽死は愛犬・愛猫をその苦しみから解放してあげるための、最後の医療行為であり、究極の優しさという考え方もあります。

これは決して「治療の敗北」や「命を諦める」ことではありません。

回復の見込みがなく、これ以上できることが苦痛を長引かせるだけだと判断された場合に、尊厳ある最期を迎えるための、愛情に基づいた選択肢の一つです。

この決断を迫られたときは、決して一人で抱え込まないでください。

必ず、かかりつけの獣医師と現在の状態、今後の見通しについて十分に話し合い、家族全員で気持ちを共有し、納得のいく結論を出すことが大切です。

腎臓病治療の未来と希望:最新の研究動向(AIMなど)

ここまで厳しい現実についてもお話してきましたが、最後に少しだけ未来への希望となる研究についても触れておきます。

獣医療は日々進歩しており、腎臓病の治療法も新しい研究が進められています。

特に猫の飼い主さんの間で注目されているのが、「AIM」というタンパク質を用いた治療薬の研究です。

AIMは、体内のゴミ掃除をする役割を持っており、これが腎臓の機能を改善させるのではないかと期待されています。

まだ研究段階であり、すぐに実用化されるわけではありませんが、将来的には猫の腎臓病治療を大きく変える可能性を秘めています。

その他にも、失われた腎臓の組織を再生させる「再生医療」や、腎臓病の早期発見に繋がる新しい検査方法(新規バイオマーカー)の開発など、世界中で様々な研究が進められています。

これらの研究が、未来の犬や猫たちを救う一筋の光となることが期待されます。

ひとりで抱え込まないで。セカンドオピニオンや相談も視野に【いなば動物病院】

愛犬・愛猫の腎臓病と向き合うことは、精神的にも、肉体的にも、そして経済的にも大きな負担がかかります。

決して抱え込まず、信頼できる獣医師に不安や疑問を相談することが何よりも大切です。

治療方針に迷ったり、他の選択肢がないか知りたかったりする場合には、セカンドオピニオンを求めることも躊躇わないで下さい。

様々な意見や見立てを求めることで、より多くの情報を得て、飼い主さん自身が納得して治療を進めるための前向きな行動です。

京都市下京区にあるいなば動物病院では、犬や猫はもちろんのこと、うさぎや鳥類といったエキゾチックアニマルの診療にも力を入れており、幅広い知識と経験に基づいた診断・治療を提供しています。

腎臓病のように長期的なケアが必要な病気に対して、飼い主さん一人ひとりの気持ちに寄り添いながら、その子にとって最善の道は何かを一緒に考えます。

もしあなたが今、気になることがあれば、一度相談してみて下さい。

いなば動物病院

電話番号 075-353-2700

住所 〒600-8415 京都府京都市下京区松原通烏丸東入上ル因幡堂町728-2

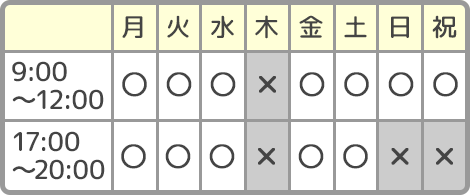

診療時間 午前9:00~12:00 午後17:00~20:00(受付は診察時間終了30分前まで)

休診日 木曜日